Аутоиммунная тромбоцитопения (болезнь Верльгофа, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура) – аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит повышенное разрушение тромбоцитов аутоантителами человека. Это наиболее распространённая форма тромбоцитопений, среди которых выделяют также гетероиммунную и аллоиммунную. Заболеваемость аутоиммунной тромбоцитопенией находится в пределах 5 человек на 100 тысяч населения в год. Чаще болеют женщины в возрасте 20-40 лет, болезнь медленно прогрессирует.

Тромбоцитопения проявляется количественным снижением тромбоцитов в единице объёма крови и клиническими симптомами, связанными с этими изменениями, главным из которых является кровоточивость. Критерием тромбоцитопении принято считать уровень тромбоцитов ниже 150 * 10*9/л. Нормальное количество тромбоцитов в крови человека находится в пределах 150-400 * 10*9/л. Около 70% общего количества тромбоцитов циркулирует в крови, остальная часть находится в селезёнке.

Причины развития тромбоцитопении

Тромбоцитопении врождённые являются частью наследственных синдромов, при которых, как правило, меняется и сама форма тромбоцитов, поэтому их принято относить к тромбоцитопатиям.

|

| euthman Flickr |

Типы тромбоцитопений:

- тромбоцитопении разведения (при массивных кровопотерях и возмещении объёма крови плазмой или эритроцитарной массой количество тромбоцитов снижается в среднем на 20%);

- тромбоцитопении распределения (массивная секвестрация тромбоцитов при саркоидозе, лимфомах, алкоголизме, туберкулёзе и других патологиях);

- механические тромбоцитопении (операции с использованием искусственного кровообращения, протезирование сердечных клапанов, пароксизмальная ночная гемоглобинурия);

- продуктивные тромбоцитопении, обусловленные дефицитом стволовых клеток (лейкоз, апластическая анемия, опухолевые метастазы в костный мозг, миелосклероз, химиотерапия, лучевая терапия, дефицит витамина В12, фолиевой кислоты, железа);

- тромбоцитопении потребления (тромбозы, ДВС-синдром и др.);

- иммунные тромбоцитопении (аллоиммунная, гетероиммунная, аутоиммунная).

Аутоиммунная тромбоцитопения развивается по причине нарушения клеточного иммунитета и выработки антитромбоцитарных аутоантител лимфоцитами и плазмоцитами селезёнки. Тромбоциты, соединившиеся с аутоантителами (Ig G и Ig M), имеют укороченный период жизни (2-3 дня или несколько минут), в отличие от нормального жизненного цикла тромбоцита – 7-10 дней. Разрушение тромбоцитов происходит путём фагоцитоза в селезёнке, куда погибшие тромбоциты крови приносят макрофаги.

Провоцирующие факторы развития аутоиммунной тромбоцитопении:

- вирусные инфекции (грипп, Цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра, ветряной оспы, краснухи и др.);

- бактериальные инфекции;

- наследственная предрасположенность;

- вакцинации;

- избыточная инсоляция или переохлаждение;

- оперативные вмешательства и травмы;

- психоэмоциональные и физические перегрузки.

Клиническая картина аутоиммунной тромбоцитопении

Начало заболевания скрытое, постепенное. На коже появляются точечные кровоизлияния без видимых причин или после небольших ушибов, становятся частыми носовые кровотечения, у женщин становятся обильными и длительными менструации.

Локализация кровоизлияний – кожа конечностей. При нарастании их количества кожа приобретает характерный вид «шкуры леопарда». Реже кровоизлияния возникают на коже лица, конъюнктиве глаз, губах. Если их количество нарастает – это признак того, что нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, ввиду опасности кровоизлияния в головной мозг.

У больных часто наблюдаются кровотечения при удалении зубов, которые не останавливаются часами, а иногда - по несколько дней. Но в отличие от гемофилии они не повторяются вновь после остановки. При объективном осмотре положительными являются пробы на ломкость сосудов – «проба щипка и жгута».

Тяжёлые и длительные кровотечения приводят к развитию анемического синдрома, сопровождающегося частым сердцебиением, слабостью, утомляемостью, одышкой при небольшой физической нагрузке.

В большинстве случаев заболевание компенсировано и проявляет себя при воздействии неблагоприятных факторов, чаще всего инфекций. Клиническая картина аутоиммунных тромбоцитопений имеет волнообразный характер с периодами обострений и ремиссий.

Диагностика заболевания

|

| U.S. Department of Defense Current Photos Flickr |

Заподозрить тромбоцитопению врач может уже при сборе анамнеза у пациента и наличии характерных жалоб на частые кровоизлияния на коже без видимых на то причин. Поставить точный диагноз врачу позволяют клиническая картина и дополнительные методы исследования:

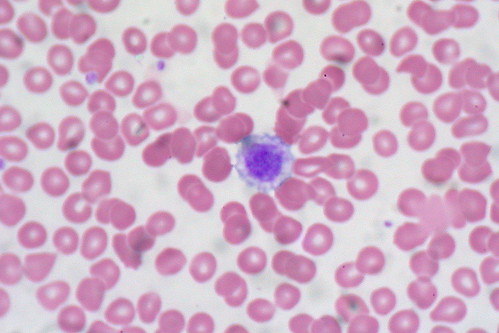

- ОАК (снижение общего числа тромбоцитов ниже 150*10*9/л, полиморфизм клеток);

- Увеличение длительности кровотечения более 4 минут;

- Положительные пробы щипка, жгута и Румпеля-Кончаловского-Лееде;

- Повышение количества мегакариоцитов в костном мозге;

- Нарушение агрегации и адгезии тромбоцитов;

- Снижение ретракции кровяного сгустка;

- Деформация и увеличение размеров тромбоцитов.

Для подтверждения диагноза используют тесты, позволяющие определить уровень антитромбоцитарных антител, хотя их определение в крови связано с определёнными трудностями. Более информативен в этом случае метод Диксона, позволяющий определить уровень Ig G на поверхности тромбоцитов.

Терапия аутоиммунной тромбоцитопении

Больным аутоиммунной тромбоцитопенией необходимо исключить алкоголь, продукты, содержащие уксус, лекарственные препараты: НПВС, антикоагулянты, гепарин, фибринолитики, аминазин, пенициллин в высоких дозах.

Терапия аутоиммунной тромбоцитопении включает в себя 3 этапа:

- Назначение глюкокортикостероидов (ГКС);

- Удаление селезёнки;

- Иммунодепрессанты.

Начинают лечение с назначения преднизолона в дозе 1 мг/кг в сутки, при неэффективности спустя 7 дней дозу повышают в 2-3 раза. При положительном эффекте от лечения сначала купируется геморрагический синдром и затем наблюдается рост числа тромбоцитов. Терапию продолжают до нормализации количества тромбоцитов, в последующем дозу постепенно снижают до полной отмены. Стоит отметить, что у большинства больных, несмотря на хороший эффект преднизолона, отмена препарата сопровождается рецидивом заболевания, требующим назначения повторно высоких доз ГКС.

При таком лечении примерно у 20% больных наступает полная ремиссия, у 60% количество тромбоцитов превышает 100*10*9/л, а примерно у 10-20% больных эффект от лечения является частичным (купируется геморрагический синдром, а уровень тромбоцитов критически низкий) или отсутствует вовсе.

Следующим этапом в лечении при неэффективности ГКС является спленэктомия – удаление селезёнки. Её проводят всем больным с рецидивами глубокой тромбоцитопении и тяжёлым геморрагическим синдромом. У большинства больных после удаления селезёнки наблюдается стойкая и длительная ремиссия. Спленэктомию проводят на фоне ГКС-терапии: за 1-2 до операции удваивают дозу преднизолона, затем в сам день операции и в ближайшие дни после неё переходят на внутримышечное или внутривенное введение дозы в 4-6 раз больше, чем человек принимал перорально. Спустя 3 дня после операции дозу резко снижают и к 6-му дню доводят до первоначальной с медленным снижением и затем полной отменой препарата. Эффект от спленэктомии, как правило, развивается сразу, когда уровень тромбоцитов резко повышается до 1000*10*9/л в первые дни после операции и требует терапии ГКС, ремиссия заболевания стойкая. При отсутствии эффекта от операции и глубокой тромбоцитопении у 50% пациентов купируется геморрагический синдром и в последующие 6-12 месяцев медленно повышается уровень тромбоцитов на фоне ГКС.

|

| Kazanjy Flickr |

Если проведение операции невозможно ввиду возраста больного и сопутствующих патологий, проводят эмболизацию сосудов селезёнки или лучевую терапию.

При неэффективности спленэктомии в сочетании с ГКС назначается иммуносупрессивная терапия следующими препаратами:

- Циклоспорин А;

- Имуран;

- Циклофосфан;

- Винкристин.

Все иммуносупрессоры назначают в комбинации с ГКС, поскольку действовать они начинают спустя 1-2 месяца, и только после нормализации уровня тромбоцитов отменяют постепенно ГКС. Иммуносупрессивная терапия по эффективности значительно уступает спленэктомии и терапии ГКС, но является единственно возможным методом лечения у пожилых пациентов, которым противопоказано назначение ГКС и невозможно проведение операции ввиду сопутствующих патологий.

У больных с аутоиммунной тромбоцитопенией в последнее время активно используется лечение с помощью введения больших доз иммуноглобулина в течении 3-5 дней. Однако действие препарата непродолжительно и используется в основном для снижения опасности геморрагического синдрома при тяжёлой тромбоцитопении, перед операцией, после неэффективного удаления селезёнки. Альтернатива – использование иммунных резус-антител. В случае рефрактерной к лечению аутоиммунной тромбоцитопении назначают интерферон-альфа, показавший положительный эффект у 50% больных. Симптоматическое лечение включает в себя гемостатики по показаниям: этамзилат натрия, эпсилон-аминокапроновая кислота, аскорутин и др.

Переливания крови снижают агрегационные свойства тромбоцитов и поэтому применяются только при тяжёлой вторичной анемии, в том числе и переливания тромбоцитарной массы – только на фоне глубокой тромбоцитопении.