Заболевание туберкулезом является по-прежнему достаточно серьезной проблемой, несмотря на развитие медицинской науки, вакцинацию населения и другие профилактические меры. Данная патология представляет собой острое или хроническое инфекционное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза. Чаще всего в патологический процесс бывают вовлечены органы дыхательной системы, а именно – легкие, но могут быть поражения других органов и систем, не связанных с дыхательной.

Заболевание чаще передается воздушно-капельным путем при постоянном и длительном контакте с носителями открытой формы заболевания, но могут передаваться и через бытовые предметы (редко). Важную роль в эпидемиологии отводят социально-бытовым факторам, а также общему состоянию иммунитета.

|

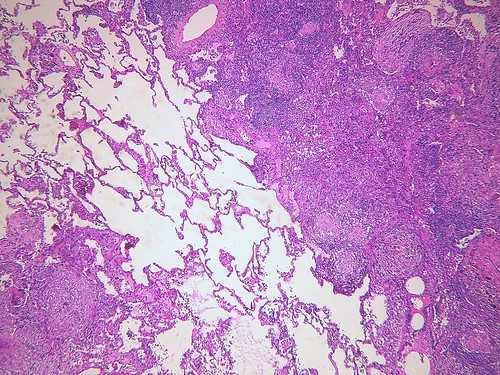

| Pulmonary Pathology Flickr |

Причины заболевания туберкулезом:

- плохое питание;

- социально-экономические факторы;

- первоначальное состояние иммунной системы больного;

- сахарный диабет в анамнезе;

- силикоз;

- врожденные пороки сердца;

- онкопатологии;

- некоторые хронические заболевания;

- хронические болезни легких и т.д.

Большая проблема заключается в том, что вирус может жить во влажной среде до нескольких месяцев, а в сухой пыли – до нескольких недель. Дети и люди преклонного возраста в силу особенностей иммунной системы страдают от туберкулеза легких намного чаще. Кроме того, среди заболевших туберкулезом больше мужчин, чем женщин. Профессиональному риску очень часто подвергаются врачи и медицинский персонал медучреждений.

Симптомы туберкулёза легких

Выделяют первичные, вторичные и гематогенные формы туберкулёза. Первичный туберкулёз имеет следующие особенности:

- острое течение при первичном инфицировании;

- реакции гиперчувствительности немедленного типа;

- развитие специфических реакций (васкулит, серозит, артрит и другие);

- преобладание некротических изменений;

- склонность к гемато- и лимфогенной локализации.

При передаче вируса воздушно-капельным путем сперва в легких возникает очаг первичного поражения. В дебюте заболевания могут наблюдаться явления общей интоксикации, аллергические реакции, острый воспалительный процесс и другие изменения общего состояния, являющиеся поводом для обращения к врачу. Первичный очаг воспаления может иметь размер от 1 до 1,5 см.

Далее развивается казеозная пневмония, для которой характерны явления общей интоксикации, кашель с выделением мокроты и дыхательные расстройства. В тяжелых клинических случаях развиваются поражения альвеолярной ткани легких и специфический некроз лёгочной ткани. Резко снижается аппетит больного, вплоть до развития анорексии, наблюдаются выраженные явления общей интоксикации, повышение температуры тела до фебрильных или субфебрильных показателей, озноб, головные боли, слабость и вымокая утомляемость.

Важными диагностическими признаками являются кашель и одышка. В начале заболевания кашель может быть сухой, мокрота отделяется плохо, может иметь ржавую окраску. В ходе развития болезни мокрота сперва приобретает специфическую ржавую окраску, но при присоединении вторичной бактериальной инфекции может становиться желто-зеленой или с примесью крови.

Одышка сопровождает клиническое течение с первых дней и прогрессирует одновременно с клиническим течением заболевания. Затрудненное дыхание часто сопровождается выраженным болевым синдромом. Также постепенно может нарастать и усиливаться легочная или сердечная недостаточность. Больной заметно худеет и ему становится все сложнее выполнять привычную повседневную работу.

|

| NIAID Flickr |

У детей, людей с дефицитом иммунитета и пожилых симптомы туберкулеза легких более выражены. Таким образом, с различной частотой интенсивностью и локализацией могут возникать следующие признаки заболевания туберкулезом:

- повышенная потливость;

- повышение температуры тела;

- кашель с мокротой, сопровождающийся болевым синдромом;

- лихорадка;

- расширение венозной сети в области грудной клетки;

- затрудненный выдох;

- увеличение лимфоузлов;

- снижение массы тела;

- общие явления интоксикации и другие проявления.

В некоторых случаях легочная форма туберкулеза может протекать бессимптомно или проходить по типу острой респираторной инфекции, что может стать причиной несвоевременного обращения к врачу.

Клиническая диагностика туберкулеза легких

При подозрении на туберкулез легких врач общей практики должен направить больного к фтизиатру. Подтверждённый диагноз может быть поставлен на основании сбора анамнеза, лабораторных данных, данных рентгенографии и других визуализирующих методов, а также иммунологических исследований.

Легочная форма туберкулеза определяется при помощи следующих методов диагностики:

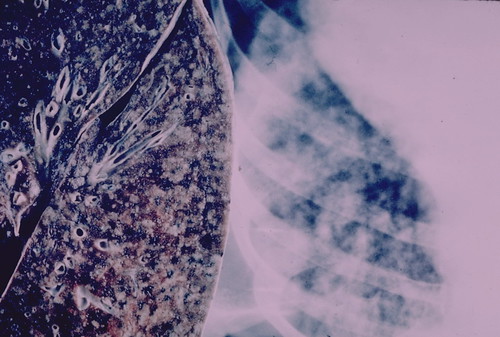

- Лучевая диагностика. Визуализирующие методы исследования и, прежде всего, рентгенография является первоочередной и обязательной в диагностике туберкулеза легких. Такие методы позволяют наиболее точно оценить характер и распространенность патологических процессов, которые происходят в легочной ткани. Для уточнения данных при вторичном туберкулезе могут быть дополнительно использованы методы магнитно-резонансной или компьютерной томографии.

- Лабораторные исследования. В основе лабораторной диагностики – многократное исследование мокроты на наличие палочки Коха. При недостаточности данных, может быть назначен ПЦР анализ или прогрессивные иммунологические методы исследования. Отсутствие в мокроте больного МБТ не является основанием для того, чтобы исключить туберкулез легких.

- Туберкулинодиагностика. Наиболее известные методы – это метод Перке и метод Манту, которые проводятся массово, в особенности у детей, посещающих учреждения образования. Эти методы могут давать ложноположительный и ложноотрицательный результат.

Таким образом, диагностика туберкулеза легких проводится на основании совокупности всех имеющихся данных, в том числе – данных анамнеза. Ранняя диагностика позволяет больным рассчитывать на благоприятный исход болезни. Необходима дифференциальная диагностика с пневмонией, онкопатологиями, саркоидозом легких, аномалиями строения и развития, абсцессом легких, пневмомикозами, кистозами и некоторыми другими заболеваниями дыхательной системы.

Методы лечения туберкулеза легких

|

| Pulmonary Pathology Flickr |

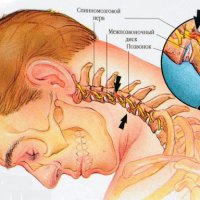

В некоторых клинических случаях больным для подтверждения диагноза прописывают пробную противотуберкулезную терапию с одновременным отслеживанием динамики течения болезни при помощи визуализирующих методов диагностики. В современной практике применяется комплексный подход к лечению, включающий:

- терапию в условиях специализированного стационара;

- санаторно-курортное лечение;

- амбулаторное лечение с применением специфических противотуберкулезных препаратов, а также препаратов для симптоматической терапии.

Больному показан как физический, так и эмоциональный покой, а также соблюдение принципов диетического питания. Как правило, практикуется лечение по следующим направлениям:

- Специфическое противотуберкулезное лечение. Сегодня применяются многокомпонентные схемы терапии, включающие одновременно несколько средств с противотуберкулезной активностью. Пути введения препартов также могут отличаться. Чаще используют пероральный прием лекарств, но средства от туберкулеза могут вводиться инъекционно, ингаляторно, внутриплеврально или эндобронхиально.

- Патогенетическая и симптоматическая терапия. Может включать прием гепатопротекторов, противовоспалительных средств, а также противокашлевых, отхаркивающих и обезболивающих.

- При резистентности к противотуберкулезным средствам или при наличии у больного индивидуальной непереносимости к ним применяют современные эффективные методы коллапсотерапии.

- Хирургические методики лечения. При наличии показаний может быть проведена секторальная или лобулярная резекция легких, кавернотомия, а также торакопластика.

В большинстве клинических случаев комплексное лечение больного туберкулезом легких длительное, и имеет продолжительность от 1 года и более. Может потребоваться восстановление в санаторно-курортных учреждениях и меры для профилактики рецидивов. При наличии осложнений или фоновых патологий применяются средства для их терапии (АРВТ и другие). Также необходим постоянный контроль лабораторных и клинических показателей, регулярное посещение лечащего врача и диспансерный контроль.

Меры профилактики туберкулёза легких

Профилактика данного заболевания – первоочередная задача в том числе на государственном уровне. Прежде всего, с профилактической целью используют вакцинацию новорожденных, а также детей и взрослых. В учреждениях образования проводятся регулярные диагностические тесты, такие как пробы Манту и Перке.

Для взрослого населения применяются методы профилактической флюорографии, которая должна проводиться не реже, чем 1 раз в год. Необходима также изоляция больных, у которых патологический процесс находится в активной стадии. При любых подозрениях на туберкулез необходимо полное обследование больного.

При своевременной диагностике прогноз заболевания оценивается как условно благоприятный.